第一部研究德化白瓷的专著为何成文于国外?

-

小陶陶

2021-08-05 1285

13110

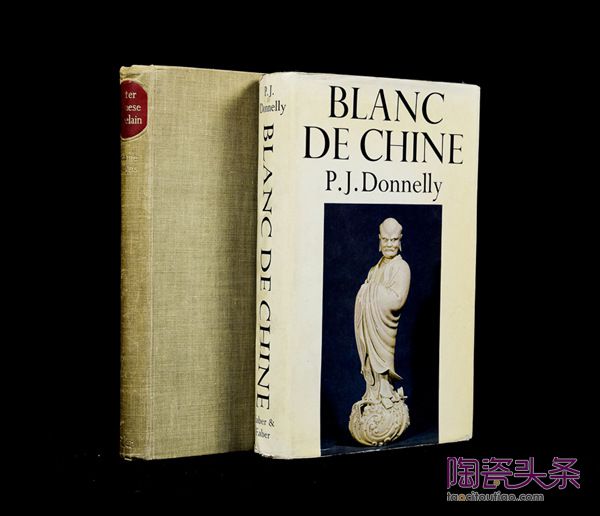

这是关于福建德化白瓷的专著,作者是英国人唐纳利,他根据自己收藏的瓷等做出研究。该书被很多人认为是第一部研究德化白瓷的专著,书中附有大量德化窑瓷器照片。

此后,海外陆续出版了关于德化窑的专著,譬如美国收藏家罗伯特的《──伟大的德化白瓷》、新加坡收藏家海利的《──德化白瓷》等。

在研究德化瓷的国外学者中,唐纳利可以说研究面最广,研究成果也最值得称道。

之所以这些专著能够成功编纂,主要原因在于海外留存有大量的德化窑瓷器。

丰富的实物标本、一手资料,让海外学者能够比照研究,从中归纳出一些规律性的东西,从而来判断德化瓷的分期、特点、器形种类等。

我们不禁要问,为什么国外德化窑瓷器如此丰富,以至于让外国学者能够撰写出系统且影响深远的著作?

主要原因,就是“外销”。

明 何朝宗制德化窑渡海观音

明 德化窑白釉观音像

七百多年前,德化白瓷从海上丝绸之路的起点泉州港出发,穿越惊涛骇浪,漂洋过海到了欧洲。

这种白瓷立刻征服了欧洲,被欧洲人视为东方艺术之珍品,称之为“”。

由于德化窑大量的产品都是专供外销而特制的,有些器形在国内市场和博物馆都很难见到,而在国外却大量发现。

随着时间的积累,海外德化瓷积聚丰富。据统计,在1602至1682的八十年间,仅荷兰东印度公司输入各国的中国瓷器就达一千六百万件以上,这其中很大部分是德化窑产品。

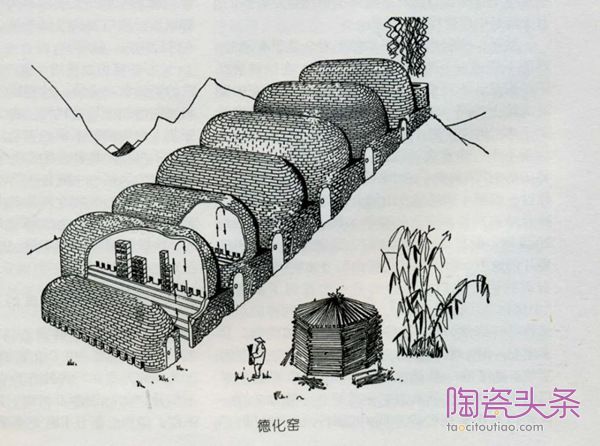

德化窑,在今福建德化,是古代福建沿海地区重要窑口。发现由宋到清历代窑址达一百八十多处,又重点发掘了屈斗宫、碗坪仑两处窑址。

宋、元时已烧制青、白瓷,明代达到高峰。窑口以烧白瓷著称,胎、釉浑然一体,光润如白玉,被称为“象牙白”、“猪油白”等,是当时瓷之代表,为历代名家所推崇。

清人蓝浦在《景德镇陶录》评价:德化窑,自明烧造,本泉州府德化县……称白瓷,颇滋润,但体极厚,间有薄者,惟佛像殊佳。

清末人士寂园叟在《陶雅》里说:德化所出白瓷花盆,瓷质雪白,价廉而式样不俗。

民国许之衡的《饮流斋说瓷》则言:后制者出德化,色甚白,而颇莹亮,亦名福窑……白者颇似定窑,惟无开片,佳者瓷质颇厚,而青里能映见指影,以白中闪红者为贵。

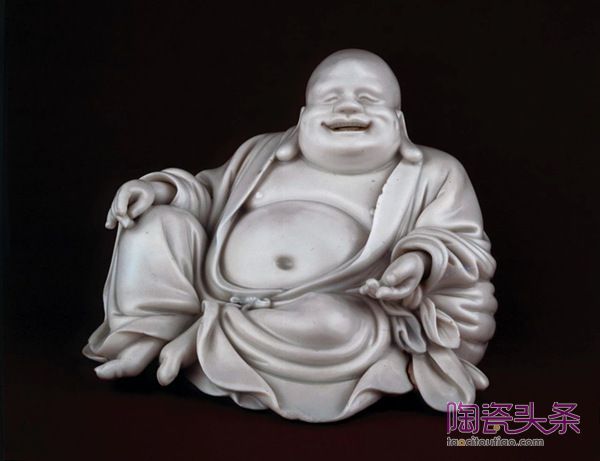

以何朝宗、张寿山、林朝景、林希宗、林孝宗、陈伟为代表的陶瓷雕塑艺术大师,塑造出了一大批栩栩如生的瓷塑作品,把德化瓷塑艺术推到了一个前无古人的宗教元素高峰。

其中,常出现的佛教造像包括观音、如来、达摩、文殊、普贤、罗汉、弥勒之类,或坐或立,形态迥异。单单观音就有诸多变化,是德化窑瓷雕中数量最多、最有代表性的作品。当时所雕塑的观音造型有渡海观音、送子观音、多臂观音、干手观音、立云观音、执经观音、披坐观音、盘膝观音、趺坐观音、袖手披裙趺坐观音、善才龙女观音、坐莲观音等。

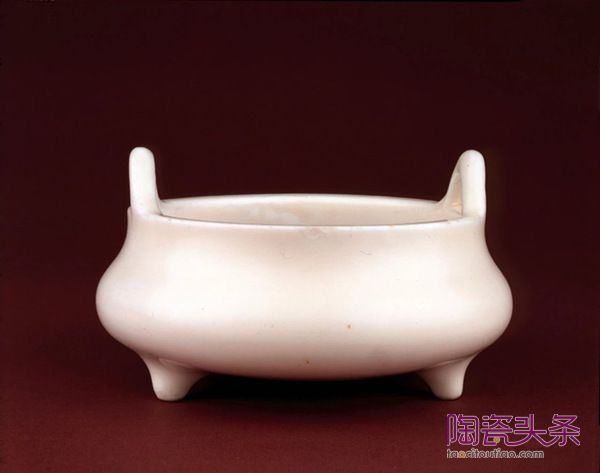

除烧造优秀的人物塑像外,德化窑在明清时期还烧造了非常典雅的文具,其中香炉为一大宗,是烧造香炉最丰富且品质最高的窑口。

德化窑香炉,规格大小不一,形制多样。大者古朴厚重,可作为祭祀礼器和宗教法器,小者精巧典雅,可供案头赏玩。器身或圆或方,胎体洁白细腻,厚薄因器而异。釉色以乳白为主,不以纹饰为重,而是执意地追求白瓷材质的自然之美。

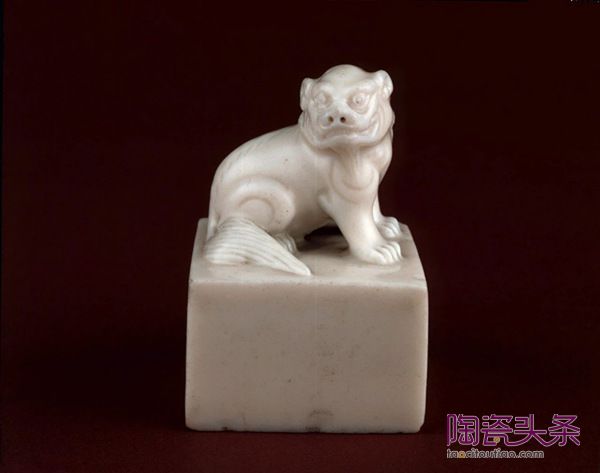

德化窑文具中还有一类特殊的产品,便是印章。印章常规材质为玉石或者滑石等,如果是瓷制的,那便是德化窑的。德化窑印章特色鲜明,洁白光润,是中国印章体系中不可忽视的重要门类。

德化白瓷不仅在国内大放异彩,在海外更是声名远播,曾大量远销到日本、印度、伊朗、埃及及欧洲等国家和地区。

2014年,在水下沉睡八百多年的南宋商船“南海一号”,经过整体打捞、淤泥清理,诸多遗留文物重现人间。这些发掘出土的文物中,包括了大量产自德化窑的宋瓷和国内传世不多的德化窑大盘;全部出水文物八万余件中,德化瓷器占到百分之二十之多,证明了德化陶瓷的畅销和辉煌。

作为海上丝绸之路的主要输出品,在欧洲市场畅销长达数世纪之久,在中外文化交流史上留下了光辉的一页。

责任编辑:陈美珠